|

La coiffure en France du Moyen Age à nos jours Les conditions de vie des barbiers

|

||

|

L'appréciation des conditions de vie à travers les siècles est une entreprise très difficile ; les données chiffrées sont peu nombreuses, les monnaies bien trop variées pour servir d'étalon de mesure, et surtout les structures de consommation sont pratiquement inconnues. On ne peut que formuler des esquisses, quelques hypothèses en cette matière. Martin-Saint-Léon fournit quelques éléments de comparaison : A la fin du XIIIe siècle, le registre de la taille de Paris permet une évaluation des revenus des parisiens. La cote imposée représentant le cinquantième du revenu déclaré, une classification des contribuables est possible selon le montant de l'impôt. l" catégorie, taille supérieure à 10 livres, soit un revenu minimum de 500 livres/an ; 10 cotes ; 2e catégorie, taille de 5 à 10 livres, revenu minimum de 250 livres/an, une vingtaine de cotes ; 3e catégorie, taille de 1 à 5 livres, soit un revenu minimum de 50 livres, ce sont des cotes plus nombreuses, la classe aisée ; 4e catégorie, taille de 5 à 20 sous, soit un revenu de 12 livres, c'est le petit commerce ; 5e catégorie, taille de 12 d. à 5 sous, ce sont les toutes petites échoppes. Vers la même époque, on peut relever les prix sui- vants : (Une livre vaut 20 sous, un sou 12 deniers) 1 setier (120 kg) de farine 17 sous 1 000 poires 12 sous 1 pourceau 14 sous, 7 d. 1 mouton 6 sous, 8 d. Location d'une échoppe de barbier, rue Notre-Dame 20 livres/an Location d'un appartement « pour ouvrier » 5 livres/an Les statuts ne fixaient jamais de salaire minimum, mais le sentiment religieux exigeait que le patron verse un «juste prix » ; chacun devant gagner, selon sa condition, le pain quotidien promis par les Évangiles. |

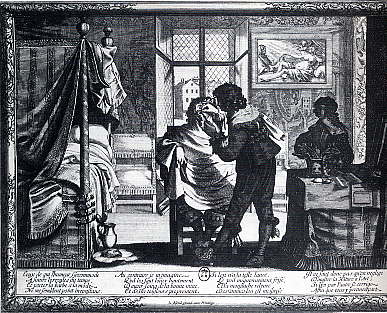

[ Bosse (Abraham) Le Barbier (B.N Estampes)]

Le compagnon était, la plupart du temps, nourri chez le maître ; il recevait de plus un salaire de dix-huit à vingt-cinq sous par jour.

Si l'on se réfère aux chiffres cités plus haut, il appa- raît que la condition des ouvriers n'était pas la plus mauvaise : avec environ trente à quarante livres de revenus annuels, leur situation est proche de celles des commerçants. Les compagnons étaient d'ailleurs inscrits au registre, au même titre que les patrons. « Au XIII1 Siècle, la condition de valet était sinon prospère, du moins très supérieure à celle du compa- gnon du XVIIe ou du XVIIIe siècle » écrit Martin Saint-Léon. D'Avenel est du même avis : « L'Organisation corporative du travail, bien diffé- rente au XIIIe siècle de ce qu'elle deviendra plus tard, améliorait la condition des ouvriers et par suite poussait à l'extension de la population » Cette conséquence malthusienne peut surprendre ; il est certain, néanmoins, que la population de la France augmenta régulièrement jusqu'au milieu du XIVe siècle.

|

|