|

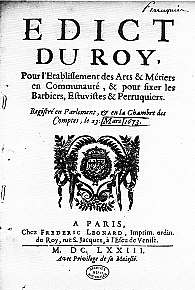

La coiffure en France du Moyen Age à nos jours Les origines du statut de 1673 Les Baigneurs-Étuvistes Les Perruquiers |

||

| Les Baigneurs-Étuvistes

Les baigneurs-étuvistes, c'est-à-dire les tenanciers de maisons de bains, étaient un des plus anciens métiers de Paris, déjà cité dans le Livre des Métiers d'Étienne. Boileau Les bains étaient fort répandus au Moyen-Age ; plusieurs rues de Paris ont longtemps conservé les noms des vieilles étuves, Étuves Saint-Honoré, Étuves Saint-Martin ou rue des Écouffes, soit rue des Étuves. Les bains se prenaient dans de grands baquets à une ou deux places. Les étuves étaient sèches ou humides, le choix entre le sauna ou le hammam ! Le prévôt fixa d'abord des jours réservés aux hommes, le mardi et le jeudi ; les femmes pouvaient s'y rendre les lundis et mercredis. Cette réglementation était rarement observée et les étuves, souvent soupçonnées de « bordelerie » inquiétaient les honnêtes gens ; le prévôt veillait au respect des bonnes mœurs. Pour appeler les clients, les étuvistes parcouraient au soleil levant les ruelles de la ville, en criant « au bain chaud ! », et c'était le moment de s'y rendre.

En 1371, sur les plaintes de divers usagers, le prévôt Hugues Aubriot fixe strictement les prix : - Une étuve, sans bain, quatre deniers et 1 d. pour le drap pour se recouvrir. - Une étuve et un bain, huit deniers. - Si deux personnes sont ensemble, douze deniers pour étuves et bains. Un dernier article leur fait interdiction de recevoir « bordiaux de jour et de nuit, ne mezeaux ne mezelles, juifs ou juives, rueurs ne autres gens diffamez de nuit » soit, les débauchés, les lépreux, les juifs et les vagabonds.

En 1399, le Prévôt de Paris, Jehan de Folleville leur octroit un statut, visant essentiellement à préserver la moralité publique : - séparer les hommes et les femmes. Il ne faudra même pas employer de femmes pour chauffer les étuves destinées aux hommes ; - signaler au Prévôt les adresses des établissements ; - observer le chômage des dimanches et jours fériés. A partir de 1583, la corporation passe sous la juri- diction du Premier Barbier, et l'usage autorise les étu vistes à raser leurs clients, non sans protestations des barbiers.

En 1634, devant la prolifération des maisons, et en raison sans doute de la suspicion dont elles feront toujours l'objet, leur nombre est limité à trente quatre pour Paris. En 1673, la communauté est confondue avec celle des barbiers.

|

Les Perruquiers Les perruques et postiches existaient depuis l'Antiquité, mais leur usage était si restreint que les perruquiers restaient peu nombreux. Le Registre de la taille de 1292 signalait vingt neuf « coeffières » et perruquiers. Vers le milieu du XVIe les perruques vont être à la mode, d'abord chez les femmes qui utiliseront de plus en plus les postiches ; après 1650, les perruques pour hommes vont connaître une vogue sans précédent : pendant plus de deux cents ans, tout citadin, noble, bourgeois ou valet portera perruque. En 1616 les perruquiers obtiennent leurs premiers règlements. C'est un métier mixte : - Deux jurés et deux jurées seront élus par la commu nauté des maîtres et maîtresses, lesquels à cette fin s'assembleront en la chambre du Procureur du Roi au Châtelet. - Un maistre ne peut avoir qu'un seul apprenti à la fois ; l'apprentissage dure quatre ans. - Avant de présenter la maîtrise, les apprentis sont tenus de servir le maître pendant encore deux ans, moyennant un salaire raisonnable ; enfin il leur faudra réaliser un chef-d'œuvre. Cependant les fils et filles de maîtres, nés en « loyal mariage » seront reçus sans chef-d'œuvre ni expérience. La rigueur du XIIIe siècle est bien loin, et l'on voit ici, déjà, la source de bien des injustices. - Interdiction de colporter, et de vendre des postiches et perruques étrangers, qui n'auraient pas eu la visite des maîtres du métier. Souci de salubrité publique, semble-t-il. - Les boutiques et ouvroirs seront régulièrement visités par les jurés de la communauté. La mode des perruques entraîne une augmentation sensible du nombre des perruquiers à partir de 1650 ; la fabrication des postiches tente vite les barbiers ; en 1673, barbiers, baigneurs et perruquiers seront réunis dans une même corporation chargée de tous les soins de propreté et de toilette du corps humain.

|

|